現場で子どもを支援していると、「この子は言葉が少し遅いのでは?」と感じる場面は少なくありません。

言葉の遅れは発達特性、環境、身体面など複数の要因が絡み合って生じることが多く、早期の気づきと適切な対応が大切です。

本記事では、教育・療育関係者が知っておきたい言葉の発達の基礎知識、遅れの原因、発達障害との関連性、そして支援の方向性について解説します。現場での観察や保護者への助言に役立ててください。

言葉が遅いとは?発達の目安と個人差

一般的な言葉の発達スピードと年齢ごとの目安

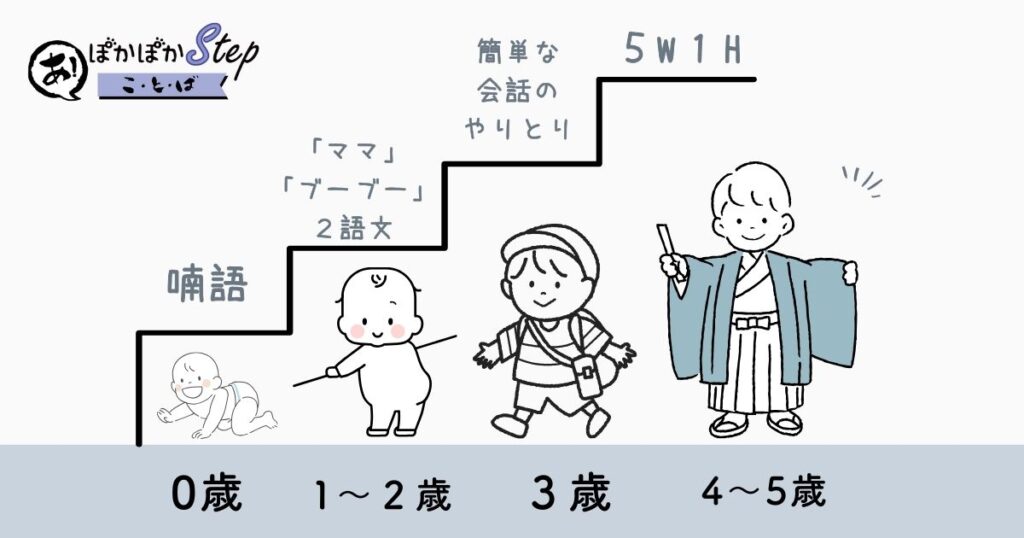

言葉の発達は乳児期から始まり、0歳代の喃語期、1歳前後での初語、1歳半〜2歳での二語文期といった段階を経ます。

例えば、1歳頃には「ママ」「ブーブー」など意味のある単語が1〜数語出始め、1歳半を過ぎると「ママ きた」「ワンワン いた」など二語をつなげる表現が見られます。

3歳頃になると文の長さが伸び、簡単な会話のやりとりが成立しますが、語彙や文法の誤りはまだ多く見られます。

4〜5歳頃には語彙が飛躍的に増え、5W1Hを使った会話や、経験を時系列で説明する力がつきます。

ただし、これらはあくまで一般的な目安であり、1年程度のズレは発達の範囲内です。

現場では「月齢に合わない=遅れ」と即断せず、理解面や非言語的コミュニケーション(指差し、表情、視線共有)の発達も含めて総合的に評価する必要があります。

1歳半健診・3歳児健診で確認されるポイント

1歳半健診では、単語が出ているか、指差しで欲しいものを示せるか、簡単な指示(「ちょうだい」「バイバイして」など)に応じられるかが重要な観察項目です。

また、この時期は模倣や共同注意(同じものを見る・興味を共有する行動)の有無も確認します。

3歳児健診では、発語の明瞭さや語彙数(目安は500語程度)、三語文の使用、会話のキャッチボールの成立度が評価されます。

加えて、理解力や質問への適切な応答、発達全般のバランスも見られます。

療育や教育現場では、健診の内容を参考に日常場面での観察項目を設定し、保護者から家庭での様子を聞き取ることで、発達段階の把握がより正確になります。

健診のチェック項目を現場評価に落とし込むことは、早期発見・早期支援の起点となります。

言葉の遅れの判断は「月齢差」ではなく「発達の全体像」で

言葉の発達を評価する際に陥りやすいのは、月齢や年齢だけでの比較です。

同じ2歳でも、性格や気質、育つ環境、身体的条件により、発語のペースは大きく異なります。

また、言語は認知・運動・社会性の発達と密接に関わっており、例えば手先の操作や模倣行動、視線や表情によるコミュニケーションが豊かであれば、発語が少なくても発達の過程として順調な場合があります。

逆に、発語はあっても会話のやりとりや意味の理解が乏しい場合は、発達障害や聴覚障害など背景要因を疑う必要があります。

そのため、教育・療育関係者は発語の数だけでなく、理解力・非言語的やりとり・生活全体の適応を組み合わせて評価し、必要に応じて医療や専門機関への相談につなげることが重要です。

言葉が遅れる主な原因

環境的要因(家庭での会話量・遊び・生活習慣など)

日常的に子どもと会話する機会が少ない、遊びや外出での刺激が不足している、テレビや動画視聴が多く一方通行のやりとりになっている場合、言葉の発達は遅れやすくなります。

特に0〜3歳は「経験と言葉の結びつき」が重要なため、この時期に体験や対話が不足すると語彙の増加が鈍化します。

療育現場では、家庭の会話環境や生活リズムをヒアリングし、保護者に対して「実況中継のように話しかける」「子どもの発言を繰り返し受け止める」「外出先で目に入ったものを言葉にする」といった具体的な関わり方を提案します。

また、集団保育の中でも、遊びや活動の中での会話を増やす工夫(役割遊び、制作活動、絵本の読み聞かせ)を取り入れることが有効です。

環境要因の改善は、短期間で言葉の伸びが見られるケースも多く、初期支援の第一歩として重要な視点です。

性格や気質(慎重型・内向的など)

性格や気質も言葉の発達ペースに影響します。慎重型・内向的な子は新しい場面や人との関わりに時間がかかり、十分に慣れるまで発語が少ない傾向があります。

また、観察型で聞くことを優先するため、自分から積極的に話す機会が少ない場合もあります。

中には「場面緘黙(かんもく)」や「選択性緘黙」の可能性があるケースもあり、学校や園など特定の場面でだけ話さない行動が続くことがあります。

教育・療育関係者は「話さない=言葉が遅れている」と単純に判断せず、本人が安心できる環境づくりを優先します。

例えば、ペアや小集団での活動から始める、得意な活動中に自然と会話が生まれるよう仕掛けるなど、心理的ハードルを下げる関わりが効果的です。

性格や気質に配慮した環境調整は、発語のきっかけ作りに直結します。

耳の聞こえの問題(中耳炎や難聴など)

慢性的な中耳炎や難聴など、聴覚の問題は言葉の発達に大きく影響します。

音の入力が不十分だと、正しい音声模倣が難しくなり、語彙や発音の習得が遅れます。

特に軽度・中等度の難聴は見過ごされやすく、本人の性格や集中力の問題と誤解されることもあります。

現場では、名前を呼んでも反応が鈍い、音への気づきが遅い、発音の誤りが多い場合は、医療機関での聴力検査を勧めます。

保護者には「耳の聞こえは言葉の土台」であることを説明し、耳鼻科や小児科との連携を図ります。

また、補聴器や人工内耳などの補助が必要な場合は、その使用に合わせたコミュニケーション方法(口形の見やすい位置で話す、明瞭にゆっくり話す)を指導します。

聴覚の確保は言語発達支援のスタートラインです。

発達障害(ASD・ADHD・LDなど)との関連

発達障害が背景にある場合、言葉の遅れ方や質に特徴があります。

ASDでは模倣や共同注意が弱く、興味が限定的なため語彙の偏りが生じやすい傾向があります。

ADHDでは注意の持続が難しく、会話の中断や話題の飛躍が多く見られます。LDの中でも言語性LDは語の理解や音韻処理に困難を示すため、語彙の増加や文の組み立てに影響します。

これらの特性を理解せずに一般的な言語指導を行うと、子どもに過剰な負荷がかかる恐れがあります。教育・療育関係者は、観察記録をもとに発達特性を把握し、必要に応じて医療や発達支援センターに相談をつなげます。

また、発達障害がある場合は「興味関心を言葉に結びつける」「視覚的支援を併用する」など、その子に合った支援方法を選択することが重要です。

多言語環境やバイリンガル育児による一時的な遅れ

家庭で複数の言語が使われている場合、一時的に語彙の伸びが緩やかになることがあります。

これは「混乱」ではなく、脳が複数言語を並行して処理している自然な現象です。長期的には認知や言語能力にプラスの効果も多く報告されています。

ただし、発達障害や聴覚の問題が併存している場合、言葉の遅れが長期化することもあります。

教育・療育関係者は、多言語環境だからという理由だけで遅れを軽視せず、理解力・非言語的コミュニケーション・発語意欲の観察を継続します。

保護者には、両言語でのやりとりを自然な形で続けるよう助言し、必要に応じて言語聴覚士による評価を勧めます。

多言語環境はリスクではなく、適切な支援と理解があれば大きな資源になります。

発達障害と「言葉の遅れ」の関係

ASD(自閉スペクトラム症)における言語発達の特徴

ASDの子どもは、発語の遅れだけでなく「質」に特徴が見られます。

例えば、会話が一方的になりやすい、興味関心が限られて語彙の範囲が偏る、代名詞や時制の使い方に誤りが多いなどです。

中には、相手の言葉をそのまま繰り返す「エコラリア(反響言語)」が長く続く場合もあります。また、模倣や共同注意(他者と視線や関心を共有する行動)が弱く、これが言語学習の機会を減らす要因となります。

教育・療育現場では、視覚的支援(絵カード、写真、動画)や興味関心を取り入れた活動を通して、ことばの理解と表現を促すことが有効です。PECSもその一つです。

特にASDでは「意味を伴った発語の定着」が重要であり、やみくもに発語数を増やすのではなく、相手とのやりとりの中で使える言葉を育てる視点が求められます。

児発管いずみ先生

児発管いずみ先生ぽかぽかステップこ・と・ばでは、PECSを積極的に活用しています。

ADHDに見られる表現力や会話の困りごと

ADHDの子どもは、言葉そのものの習得が遅れるケースは少ないものの、会話の組み立てや相手への配慮が難しいことがあります。

注意の持続が難しく、会話中に別の刺激に気を取られて話題が飛ぶ、話の順序が前後する、相手の話を最後まで聞かずに返答してしまうといった特徴が見られます。

また、衝動性が強い場合は、発言のタイミングや内容が場にそぐわないこともあります。教育・療育現場では、短い時間で区切ったやり取りや、話題を視覚的に示す支援(話題カード、絵図)を活用すると効果的です。

さらに「聞く→考える→話す」のステップを繰り返し練習することで、発言の整理力を育てられます。ADHDの場合、語彙力よりも「対話のルールや順序の理解」を重視した支援が必要です。

学習障害(LD)による言語理解・表現の課題

LDの中でも、言語性学習障害(言語性LD)は、語彙の理解、文章構成、文法の習得に困難を示す場合があります。

例えば、話は流暢でも、抽象的な概念や比喩表現を理解するのが難しい、文章にまとめることが苦手、といった特徴です。

また、音韻認識の弱さにより、語を正確に聞き分けられず、結果的に語彙習得や文の正確性に影響が出ます。

教育・療育現場では、文字や音声だけでなく、絵や実物を用いて意味理解を補うことが有効です。また、文章構成や順序立ての練習を、小さなステップに分けて繰り返すことも大切です。

LDの場合、「時間をかければ習得できる」という強みがあるため、焦らず反復機会を確保することが成果につながります。

診断前でも気づけるサインと受診の目安

診断がつく前でも、日常の観察から「言葉の遅れ」の背景に発達障害が関係している可能性を把握できます。

例えば、2歳を過ぎても単語がほとんど出ない、指差しや視線共有がほとんど見られない、3歳を過ぎても二語文が出ない、会話がオウム返しばかりなどです。

また、発語はあるが意味が伴わない、会話が一方的でやり取りが成立しにくい場合も注意が必要です。

教育・療育関係者は、こうした兆候を記録し、保護者に事実を具体的に伝え、早めの医療機関や発達支援センターへの相談を勧めます。

特に3歳児健診前後は、専門機関と連携を取りやすいタイミングであり、早期支援につなげるチャンスです。

家庭でできる言葉の発達サポート

日常生活での会話量を増やす工夫

言葉の発達には「経験」と「ことばの結びつき」が不可欠です。

家庭では、食事や着替え、外出準備など日常のあらゆる場面で実況中継のように話しかけることが効果的です。例えば「ズボンはくよ」「赤い靴をはこうね」と、行動とことばを一致させます。

教育・療育関係者は、保護者に「質問攻め」ではなく「語りかけ型」の会話を勧めましょう。

また、子どもの発言を繰り返し肯定する「オウム返し」や「言葉の拡充」(例:「ブーブー」→「そうだね、青い車だね」)も有効です。

家庭での会話の蓄積は、語彙習得だけでなく、理解力や会話の構造を学ぶ土台になります。

現場では、家庭での会話量や話題の多様性をヒアリングし、改善ポイントを具体的に提案することが重要です。

絵本や歌あそびの活用

絵本や歌は、語彙を自然に増やし、リズムやイントネーションを学ぶ絶好の教材です。

繰り返しのフレーズやリズムがある歌は、言葉の記憶を促進しやすく、発語のきっかけになります。

療育現場では、イラストが大きく色彩がはっきりした絵本、擬音や擬態語が多く含まれる歌を選びます。保護者には「ただ読む」ではなく、指差しやページをめくる動作に子どもを参加させ、やりとりの中で言葉を引き出すよう助言します。

また、歌あそびでは動作を伴う曲(例:「大きな栗の木の下で」)を取り入れ、身体感覚とことばを結びつけることで、定着率が高まります。

繰り返し同じ本や歌を楽しむことは、飽きではなく「安心」と「記憶の強化」に繋がることを保護者に説明すると効果的です。

ジェスチャーや視覚支援を取り入れたコミュニケーション

言葉の発達がゆっくりな子どもにとって、ジェスチャーや視覚的手がかりは重要な補助ツールです。

写真カードや絵カード、実物を見せながらのやりとりは、意味理解を助け、発語のきっかけになります。

教育・療育現場では、活動の流れや選択肢をカードで示すことで、子どもが安心してやりとりに参加できます。

保護者には、家庭でも「欲しいものの写真カードを使う」「身振りや指差しを肯定的に受け止める」ことを勧めます。

言葉が出る前から、コミュニケーション意欲を育てることが目的であり、ジェスチャーの使用が発語を妨げることはありません。

むしろ、意味のあるやりとりの積み重ねが、後のことばの爆発的な伸びにつながります。

過度な矯正やプレッシャーを避けるポイント

「言ってごらん」と迫る、間違いをすぐ訂正する、といった関わりは、子どもの発語意欲を低下させる恐れがあります。

特に慎重型や不安傾向のある子は、間違いを指摘されることで「話すのは恥ずかしい」と感じやすくなります。

教育・療育現場では、正しい言葉をさりげなく繰り返す「自然なモデル提示」を徹底します。保護者には「間違っても否定せず、自然な形で言い直す」ことや「発言したこと自体をまず肯定する」姿勢を勧めます。

また、結果ではなく「話そうとした行動」を褒めることで、発語への心理的ハードルが下がります。言葉の習得は競争ではなく積み重ねです。

安心できる雰囲気の中でのやりとりこそが、最も効果的な発達促進となります。

専門機関・支援サービスの活用

言語聴覚士(ST)によることばの訓練

言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)は、発音・語彙・文法・言語理解など、言葉に関わる幅広い課題に専門的にアプローチできる国家資格者です。

STは、遊びや課題活動を通じて発語や理解の促進を図り、構音(音の出し方)の練習や語彙の拡充を行います。

また、聴覚や摂食嚥下の評価も可能なため、耳の聞こえや口腔機能に関する課題も見逃しません。

教育・療育関係者は、日常の観察で見られる特徴(例:発音の不明瞭さ、語彙の乏しさ、指示理解の難しさ)を記録し、STに具体的な情報として提供することで、より精密な支援計画が立てられます。

保護者には「STによる訓練は家庭での関わり方のアドバイスも含まれる」ことを説明し、連携体制を整えることが重要です。

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用

児童発達支援(未就学児対象)や放課後等デイサービス(就学児対象)は、日常生活や学習の中で言葉や社会性を育てる場として活用できます。

集団活動の中でことばをやりとりする経験を積めるほか、個別支援計画に基づいた言語訓練を組み込む施設もあります。

教育・療育関係者は、子どもの特性や家庭のニーズを踏まえ、適切な事業所を紹介します。また、保護者には「利用は療育手帳や診断がなくても可能な場合がある」ことや「利用日数や費用は自治体の給付決定による」ことを案内します。

特に言葉が遅れている子は、同年代の友達とのやりとりを通じて新しい語彙や表現を獲得しやすく、生活全般の発達にも良い影響を与えます。

現場では、事業所との情報共有を密に行うことで、支援の一貫性を保つことができます。

早期相談・療育開始のメリット

言葉の遅れに気づいたら、できるだけ早期に専門機関へ相談することが重要です。

3歳までの時期は脳の可塑性(変化しやすさ)が高く、新しいスキルを吸収しやすい時期です。この時期に適切な刺激や練習を積むことで、言語・認知・社会性の発達を大きく伸ばすことができます。

教育・療育関係者は、保護者に「様子を見すぎるより、早めに相談するほうが安心につながる」ことを伝えましょう。実際には「相談=すぐ療育開始」ではなく、観察や評価期間を経て必要な支援が決まります。

早期相談の窓口としては、市区町村の保健センター、発達支援センター、医療機関(小児科・耳鼻科・児童精神科)などがあります。

現場からの丁寧なフィードバックは、保護者の行動を後押しし、適切な支援への橋渡しになります。

まとめ│早期の気づきと連携が、ことばの力を伸ばす鍵

言葉の遅れは、単なる成長の個人差の場合もあれば、環境要因、身体的な課題、発達障害など多様な要因が絡み合って起こります。

教育・療育関係者に求められるのは、月齢だけで判断するのではなく、理解力や非言語的コミュニケーション、生活全体の発達を総合的に観察することです。

また、保護者との信頼関係を築きながら、必要に応じて専門機関や支援サービスへつなぐ橋渡し役を担うことも重要です。

早期の気づきと適切な支援が、子どもの言葉とコミュニケーションの力を大きく伸ばすきっかけになります。

本記事で紹介した視点や方法を日々の支援に取り入れ、一人ひとりに合った発達促進のサポートを実践していきましょう。

ぽかぽかステップこ・と・ばでは、児童発達支援管理責任者が在籍し、一人ひとりの発達状況に合わせた言葉の支援を行っています。

日々の支援で「言葉がなかなか出ない」「発音が不明瞭」「会話が続かない」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

見学や個別相談は無料で承っています。お気軽にお問い合わせください。