「周りの子はもう話しているのに、うちの子はまだ言葉が出ない…」

そんな不安を抱える保護者の方は少なくありません。

言葉の発達には個人差がありますが、中には発達障害や聴覚の問題など、専門的な支援が必要なケースもあります。

早期に気づき、適切な療育や家庭での関わりを行うことで、将来の会話力や学習面への影響を減らすことができます。

本記事では、児童発達支援管理責任者の視点から、言葉が出ない原因や受診の目安、家庭でできるサポート方法、相談先まで詳しく解説します。

言葉が出ない原因と発達障害の関係

ことばの発達は、脳や耳の機能、周囲の環境、性格などさまざまな要因に左右されます。

多くの場合は個人差の範囲内ですが、中には発達障害や聴覚の問題など、早期に専門的支援が必要なケースもあります。

一方で、難聴や環境要因、性格など発達障害以外の理由で遅れることもあります。

大切なのは、「何が原因か」を早めに見極めることです。

原因によって支援方法は大きく異なるため、気になる場合は健診や発達相談を活用し、専門家の評価を受けることが安心につながります。

発達障害による言語発達の特徴(ASD・知的発達症・言語発達遅滞など)

ASD(自閉スペクトラム症)の場合、言葉そのものよりも「相手とやり取りすること」への関心が弱く、指差しやアイコンタクトといった非言語的コミュニケーションも乏しい傾向があります。

知的発達症では、全般的な発達のペースがゆっくりで、ことばの理解・表出の両方に遅れが見られます。

言語発達遅滞(SLI/DLD)は、知的発達や聴覚には問題がないのに言葉の発達のみが遅れる状態で、語彙や文法の習得が同年代より遅いのが特徴です。

これらはいずれも「待てば自然に出る」とは限らず、早期に言語聴覚士による支援や日常での意図的な関わりが必要です。

特性を理解し、その子に合わせたペースや方法で言葉を引き出すことが、発達の土台づくりにつながります。

発達障害以外の原因(難聴・環境要因・双子・性格など)

難聴は、軽度でも言語発達に大きな影響を与えます。

特に中耳炎を繰り返す場合や生まれつきの聴覚障害がある場合は、音の入力が不十分となり、発語が遅れることがあります。

環境要因では、周囲の会話が少ない、テレビや動画視聴が多く一方的な音刺激が中心、といった状況でことばの経験が不足することがあります。

また、双子やきょうだい間では、互いの身振りや声で通じ合ってしまい、発語の必要性を感じにくくなるケースもあります。

さらに、おっとりした性格や慎重な気質の子は、発語よりも観察や理解を優先する傾向があり、話し始める時期が遅く見えることもあります。

これらの場合でも、放置せず観察と適切な刺激を続けることが大切です。

複合要因で遅れが出るケース

実際には、ひとつの原因だけでなく複数の要因が重なって言葉の遅れが生じることが少なくありません。

例えば、軽度の聴覚障害がある子がASDの特性も併せ持つ場合、音の聞き取りとコミュニケーションの両面で困難が生じ、発語がさらに遅れることがあります。

また、発達障害の特性に加えて、家庭での会話量が少ない、保育環境が合わないなどの環境要因が加わることもあります。

複合要因の場合、片方の問題だけを支援しても十分な効果が得られないため、医療・療育・家庭の連携が不可欠です。多角的な評価と支援により、少しずつでも安定した成長を目指すことができます。

受診・診断のタイミングと判断基準

言葉の発達には大きな個人差があるため、保護者にとって「まだ様子を見てよいのか、それとも受診すべきか」の判断はとても難しいところです。

健診や専門機関では発達のチェックが行われますが、それ以前に「気になるサイン」が見られたら、早めの相談が安心につながります。

早期に必要なサポートを受けることで、ことばやコミュニケーションの伸び方は大きく変わります。

児発管いずみ先生

児発管いずみ先生診断や受診は「障害のラベルをつけるため」ではなく、

「その子に合った関わりを始めるため」に行うものです。

1歳半健診・3歳児健診でのチェックポイント

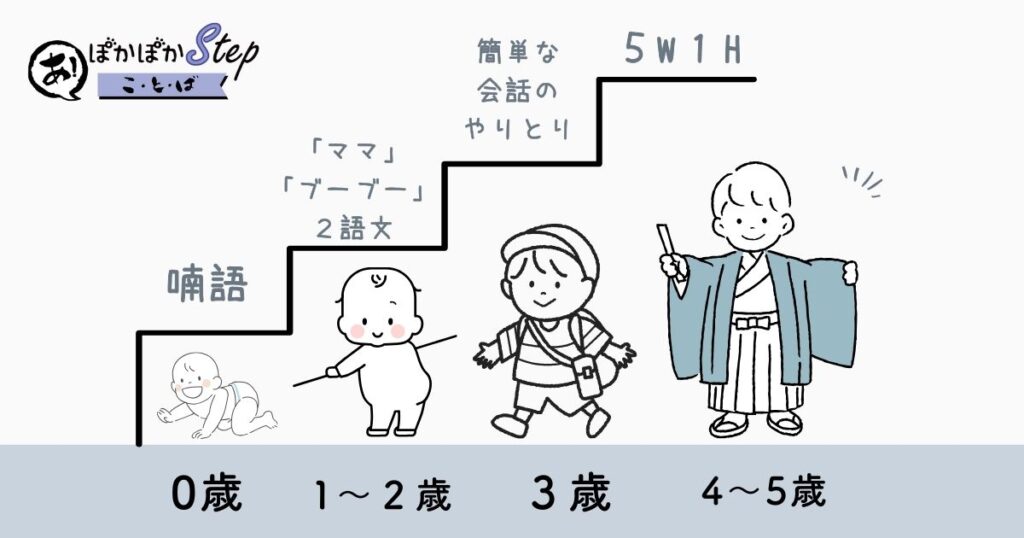

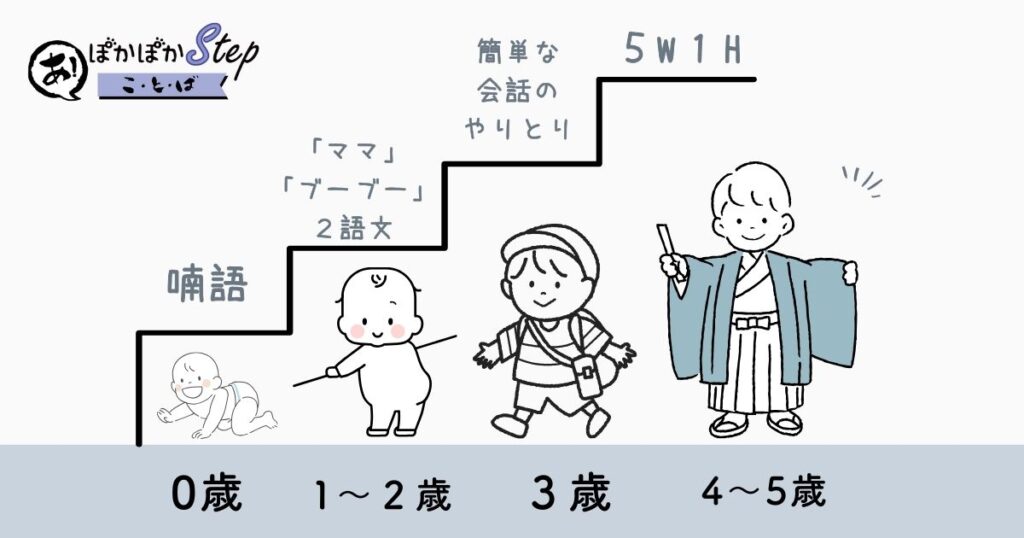

乳幼児健診は、言葉の発達を確認する大切な機会です。

1歳半健診では、「意味のある単語が出ているか」「指差しで要求や共有ができるか」が確認されます。

3歳児健診では「2語文が出ているか」「簡単なやり取りができるか」「質問に答えられるか」が主なチェックポイントです。

ここで遅れが見られた場合、経過観察や専門機関への相談を、勧められることがあります。

健診は「発達に遅れがあるかを見つけるため」ではなく、「早く気づいて必要なサポートにつなげるため」のものなので、不安を感じたら積極的に相談してよい場です。

何歳まで様子を見てもよいのか

「言葉はそのうち出る」と言われることも多いですが、3歳を過ぎても単語が極端に少ない、2語文が出ていない場合は専門機関に相談した方が良いと思われます。

2歳前後までに指差しや身振りでのやり取りが見られない場合も注意が必要です。

ことばの遅れは単なる性格や環境要因のこともありますが、発達障害や聴覚の問題が隠れていることもあります。

成長を待つだけではなく、早めに評価を受けることで、必要に応じた言語療法や支援を開始でき、将来の学習や人間関係への負担を減らすことにつながります。

受診を検討すべきサイン(チェックリスト)

下記のサインがある場合は、専門医や発達相談窓口への受診を検討しましょう。

- 1歳半を過ぎても意味のある言葉が出ない

- 指差しや「バイバイ」などのジェスチャーが見られない

- 名前を呼んでも反応が少ない

- 音や人の声への反応が乏しい

- 2歳を過ぎても単語が10語未満しかない

- 3歳を過ぎても2語文が出ない、会話のやり取りが難しい

- 癇癪やこだわりが強く、コミュニケーションが取りにくい

こうしたチェックリストはあくまで目安ですが、複数当てはまる場合は早めに相談することが大切です。

早期に行動することで、必要な時に、必要な支援を逃さず受けられます。

早期療育・支援でできること

言葉の発達に遅れが見られる場合、早めに支援を始めることで、発語やコミュニケーションの力を大きく伸ばせる可能性があります。

特に3歳までの時期は「言葉のゴールデンエイジ」とも呼ばれ、脳が柔軟で新しい刺激を吸収しやすい時期です。

療育は「遅れを取り戻す」ことだけが目的ではなく、子どもの得意や強みに合わせて「言葉を引き出すきっかけ」を増やす取り組みです。

専門機関での支援と家庭での関わりを両立させることが、最も効果的なサポートになります。

言語聴覚療法(ST)でのアプローチ

言語聴覚士(ST)による訓練は、ことばの遅れに対して専門的に行われる支援です。

子どもの発達段階に応じて、音の聞き分けや発音練習、語彙を増やすやり取りなどを行います。

例えば「好きなおもちゃを使って要求を言葉にする練習」「絵カードを使った理解力の確認」など、遊びを取り入れながら進めることが多いです。

家庭での声かけ方法や日常生活の中でできる工夫もアドバイスしてもらえるため、保護者も関わり方を学ぶことができます。

STによる継続的な支援は、特にASDや言語発達遅滞のある子に効果的とされています。

家庭でできる関わり方(遊び・声かけ・環境づくり)

療育の効果を高めるには、家庭での関わりがとても大切です。

例えば、子どもが興味を示したものを指差して「ワンワンだね」と言葉を添える、遊びの中で「ちょうだい」「どうぞ」とやり取りを繰り返す、といった小さな積み重ねが言語の土台を育みます。

絵本の読み聞かせも有効で、文字よりも絵を見ながら「これはなあに?」と問いかけることで語彙が増えやすくなります。

また、静かで安心できる環境を整えることも重要です。

テレビや動画の一方的な刺激よりも、人とのやり取りを通じた言葉体験の方が、発語につながりやすいとされています。

在宅支援・オンライン療育の活用

最近では、通所が難しい家庭に向けて在宅支援やオンライン療育の選択肢も広がっています。

タブレットやPCを使ったオンラインセッションでは、言語聴覚士や発達支援の専門家が家庭の様子を見ながらアドバイスを行います。

在宅での自然な遊びを取り入れながら関わり方を学べるのが特徴です。

さらに、移動時間や環境変化の負担が少ないため、外出に不安がある子や、保護者が多忙な家庭にも適しています。

通所とオンラインを組み合わせることで、継続しやすく、より効果的な支援につながるケースも増えています。

改善の可能性と年齢ごとの伸び方の目安

「今は言葉が出ていないけれど、この先しゃべれるようになるのだろうか?」という不安を抱える保護者は少なくありません。

言葉の発達は個人差が大きく、ぐんと伸びる時期も子どもによって違います。

早期に療育や家庭でのサポートを始めることで、多くの子は着実に発語やコミュニケーション力を育んでいきます。

ここでは年齢ごとの一般的な伸び方の目安を示しますが、「必ずこの通りになる」ということではなく、あくまで参考と考えてください。

2〜3歳での変化

2歳前後は「ことばの爆発期」と呼ばれる時期で、急に語彙が増える子が多くいます。

発達に遅れがある場合でも、この時期に適切な刺激や療育を受けると、少しずつ単語が出始めたり、指差しやジェスチャーとあわせて「要求」を言葉で表現できるようになったりします。

ただし、指差しが全く見られない、理解が乏しいといった場合はASDや言語発達遅滞の可能性もあり、早めに専門機関へ相談すると安心です。

就学前〜小学校低学年での伸び

4〜6歳頃になると、会話のキャッチボールができるかどうかが大きなポイントになります。

早期から療育を受けていた子は、語彙が増え、短い会話のやり取りができるようになるケースも多く見られます。

小学校入学までに2語文や3語文が安定して出ていると、学習面や友達関係へのつながりがスムーズになります。

一方で、この時期までに発語が極端に少ない場合は、支援を受けながら就学先を選ぶ必要が出てくることもあります。学校との連携を意識して進めることが大切です。

中長期的な見通し

小学校以降も言葉の伸びは続きます。

特に支援を継続している場合、学年が上がるごとに語彙や文法が整い、伝えたいことを文章で表現できるようになる子もいます。

ただし、抽象的な言葉や比喩表現の理解は難しく、ASDやLDの特性を持つ子では中学・高校になっても支援が必要な場合があります。

大切なのは「今すぐ完璧に話せるようにすること」ではなく、「その子なりのペースで伸びを支えること」です。

早期からの支援と継続的な関わりが、将来の学習や社会生活への土台となります。

言葉が出ない子に見られる他の兆候

言葉の遅れは単独で現れることもありますが、多くの場合「ほかの発達のサイン」と組み合わさって見られます。

保護者はどうしても「まだしゃべらないこと」に注目しがちですが、非言語的なコミュニケーションや行動の特徴にも目を向けることが大切です。

これらのサインは発達障害や言語発達遅滞を見極める参考となり、専門機関への相談につながる重要な手がかりとなります。

視線が合いにくい・指差しが少ない

言葉が出ない子の中には、視線が合いにくい、指差しが少ないといった特徴が見られることがあります。

特にASDの特性を持つ子では「相手と注意を共有する」ことが苦手で、「あれを見て!」という共有の指差しや、要求を伝える指差しが少ない傾向があります。

発語がなくても、指差しやジェスチャーで伝えようとする姿が見られれば安心材料となりますが、それが乏しい場合は早めに専門家に相談するとよいでしょう。

模倣遊びが苦手

多くの子どもは大人の動きをまねて行動しながら言葉を学びます。

しかし、発達に特性がある子は模倣遊びが苦手なことが多く、動作や言葉の模倣が乏しいため、発語につながるきっかけを得にくくなります。

例えば「いただきます」の手を合わせる、「バイバイ」と手を振るなど、簡単な動作をまねることが難しい場合、コミュニケーションの基盤が育ちにくくなります。

模倣を促す遊びを家庭で取り入れることが支援の第一歩となります。

癇癪やパニックが多い

言葉が出にくい子は、自分の思いを伝えられないことがストレスとなり、癇癪やパニックとして表れることがあります。

要求や不満を「言葉」で表現できないために、泣く、叫ぶ、物を投げるなどの行動で示すことが多いのです。

これは単なるわがままではなく、「伝えたいのに伝わらない苦しさ」が背景にある場合がほとんどです。

こうした行動が頻繁に見られる場合は、言語支援だけでなく、行動面をサポートする療育や保育環境の調整も必要になります。

相談先とサポート機関

言葉が出ないことが気になるとき、保護者が一人で抱え込む必要はありません。

相談できる専門機関は複数あり、それぞれ役割が異なります。

早めに専門家とつながることで、子どもの発達状況を客観的に見てもらえ、必要な支援へスムーズに進むことができます。

ここでは代表的な相談先を紹介します。

小児科・耳鼻咽喉科・発達外来

まずはかかりつけの小児科に相談するのが第一歩です。

中耳炎の繰り返しや聴力低下などが発語の遅れに影響している場合もあるため、耳鼻咽喉科での検査も重要です。

発達の遅れが疑われるときは「発達外来」や「児童精神科」への紹介があることもあります。

診断が目的ではなく、必要に応じた支援につなげるための入り口と考えるとよいでしょう。

発達支援センター・児童発達支援・放課後等デイサービス

市区町村にある発達支援センターは、発達に関する総合相談窓口です。

言葉の遅れだけでなく、行動や育てにくさなど幅広い悩みを相談できます。

就学前であれば「児童発達支援」、小学生以降であれば「放課後等デイサービス」で療育を受けることが可能です。

言語聴覚士(ST)や作業療法士(OT)、保育士など多職種が連携し、遊びや学習を通じてことばや社会性を育む支援を行います。

自治体の相談窓口・保健センター

地域の保健センターには保健師や心理士が在籍しており、発達相談を受け付けています。

1歳半健診・3歳児健診で指摘を受けた場合も、ここが継続的なフォローの窓口になることが多いです。

また、発達障害者支援センターなどの地域機関では、親の困り感を聞きながら、医療や福祉、教育の各機関とつなげてくれます。

どの窓口に相談すればよいか迷った場合でも、まず自治体の保健センターに連絡を取れば、適切な機関を案内してもらえます。

周囲に理解してもらうための説明方法

子どもの言葉の遅れは、家庭内だけでなく祖父母や園・学校、兄弟姉妹との関わりにも影響します。

周囲が正しく理解していないと「しつけが足りない」「甘やかしている」と誤解され、保護者が孤立してしまうことも少なくありません。

大切なのは「子どもに特性があること」を簡潔に伝え、どのように接すると安心できるかを共有することです。

理解が広がることで、子ども自身も安心して生活でき、自己肯定感の低下を防ぐことにつながります。

祖父母への説明の仕方

祖父母世代は「そのうち話せるようになる」と考えることが多く、発達障害の知識が乏しい場合もあります。

否定されたり過度な期待をかけられたりすると、親にとっても大きな負担になります。

そのため「医師や専門機関から言葉の発達に遅れがあると説明を受けている」と客観的な事実を伝えると理解が得やすいです。

また、「叱るよりも、子どもが伝えたい気持ちを汲み取る関わりをお願いしたい」と具体的に協力してほしい行動を示すと安心です。

園や学校の先生への情報共有

保育園や幼稚園、小学校では、先生が子どもの成長を日々見守っています。

言葉の遅れや発達の特性について、家庭での様子や医師の所見を伝えておくと、園や学校での支援がスムーズになります。

例えば「ことばで要求が難しいときはジェスチャーを使っている」「急な予定変更が苦手」など、具体的な特徴を共有することで、先生も対応しやすくなります。

早めに連携をとることで、トラブルや誤解を減らし、子どもが安心できる環境を整えられます。

兄弟姉妹への関わり方

兄弟姉妹は一番身近な存在だからこそ、言葉が出ないことへの戸惑いや不満を抱えることがあります。

「どうして自分と同じように話してくれないの?」という疑問に対しては、「○○ちゃんはことばが少しゆっくりだから、待っててあげてね」とシンプルに説明すると安心します。

また、きょうだいに過度な役割を期待するのではなく、一緒に遊んだり手伝ったりできる範囲をお願いするのが大切です。

兄弟姉妹も「自分は理解者なんだ」と感じられることで、家族全体の絆が深まります。

二次障害を防ぐためにできること

言葉が出ないこと自体は発達の特性の一つにすぎません。

しかし、そのことが原因で「気持ちを伝えられない フラストレーション(欲求不満)」や「周囲からの誤解」によって、癇癪・不登校・対人不安といった二次障害につながるケースがあります。

大切なのは、ことばの発達を待つ間も子どもの安心感や自己肯定感を育てることです。

ここでは二次障害を防ぐために、家庭や支援者ができる工夫を紹介します。

自己肯定感を育む関わり方

言葉が出ないと「できないこと」にばかり目が向きがちですが、「できたこと」「伝わった瞬間」をしっかり認めることが大切です。

例えば「指差しで伝えてくれてありがとう」「ジェスチャーでよく伝わったね」と言葉でフィードバックすると、子どもは「伝えることって楽しい」と感じやすくなります。

発語がなくても、理解や意思表示ができていることを認めることが、自己肯定感の土台をつくります。

ストレスを減らす環境調整

言葉が出にくい子にとって、周囲から急かされることや、伝わらない経験が続くことは強いストレスになります。

指示は短く、わかりやすい言葉で伝えることや、絵カード・写真など視覚的な手がかりを使うことで「わからない不安」を減らせます。

また、静かで安心できる空間を用意することも効果的です。

安心できる環境は、癇癪や不安を減らし、子どもが自分のペースで学ぶ余裕を生み出します。

成功体験を積み重ねる工夫

「できないこと」よりも「できたこと」を積み重ねることが、二次障害を防ぐ一番の方法です。

例えば、簡単にできる発語練習やジェスチャー遊びを設定して「できた!」と感じられる機会を作ることが大切です。

また、ことば以外の得意分野(絵を描く、体を動かす、音楽など)で成功体験を積むことも効果的です。

ことばの発達に時間がかかっても、「自分にはできることがある」という実感があれば、子どもの心は折れにくくなります。

まとめ│言葉が出ない不安は、早めの相談と継続支援で軽くできる

子どもの言葉が出ないことに直面すると、多くの保護者が「うちの子は大丈夫だろうか」と強い不安を抱きます。

確かに、発達障害や聴覚の問題が関係している場合もあり、専門的な支援が必要なケースは少なくありません。

しかし、早期に気づき、療育や言語聴覚療法、家庭での関わりを取り入れることで、ことばの力やコミュニケーション能力は着実に伸びていきます。

また、言葉の発達を待つ間も「伝わった経験を積む」「得意分野を伸ばす」ことが、自己肯定感を守り、二次障害を防ぐ大切なポイントです。

親が一人で抱え込むのではなく、小児科や発達支援センター、園や学校とつながりながら、多職種で子どもを支えることが安心につながります。

「言葉が出ない」という心配は、子どもの将来そのものを決めてしまうものではありません。

子どもの特性を理解し、早めに相談と支援を始めることで、日常生活や学びの中で言葉を育むチャンスは広がります。

今できる一歩を踏み出すことが、子どもにとっても保護者にとっても大きな安心につながるのです。

まずはお気軽にご相談ください

ぽかぽかステップこ・と・ばでは、児童発達支援管理責任者を中心に、言葉の発達に特化した個別支援を行っています。

発達障害かどうかまだわからない段階でも大丈夫です。

小さな不安を相談することが、お子さまの未来を守る第一歩になります。

見学やご相談は無料で承っておりますので、

どうぞお気軽にお問い合わせください。